Als 1670 die Juden aus Wien und Niederösterreich ausgewiesen wurden, fand eine kleine Gruppe der Flüchtlinge Zuflucht bei den Zisterziensern in Mönchhof. 1678 wurden diese von marodierenden Soldaten überfallen, geplündert und misshandelt. Daraufhin verfügte der Abt von Heiligenkreuz, dass die Juden den Ort verlassen müssten. Graf Paul Esterházy erklärte sich bereit, die aus Mönchhof vertriebenen Juden aufzunehmen. Diese jüdischen Händler und Handwerker kamen ihm bei seinem Bestreben, den Wallfahrtsort Frauenkirchen zu einem neuen wirtschaftlichen Zentrum der Region zu machen, gerade recht. Gegen Zahlung des „Schutzgeldes“, Steuern und Abgaben gewährte der Fürst den Juden das Wohnrecht, seinen persönlichen Schutz sowie eine autonome Verwaltung.

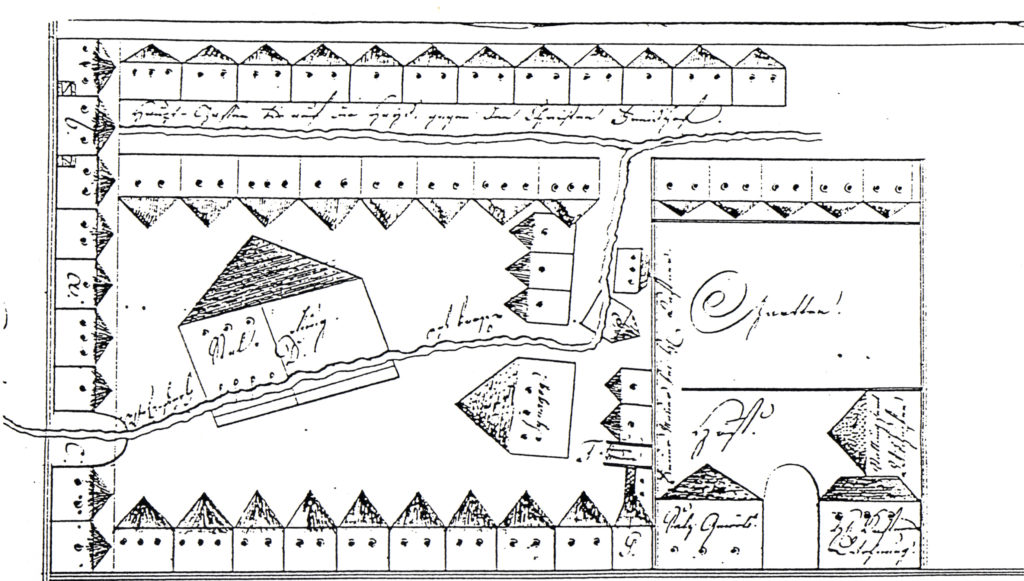

Für die „Esterházyschen Schutzjuden“ bedeutete dies zumindest offiziell Schutz vor der Willkür seitens der übrigen Bevölkerung und der Behörden. Eine Gleichstellung mit den anderen Untertanen wurde dadurch jedoch nicht vollzogen, da das Leben der jüdischen Bevölkerung weiterhin durch zahlreiche Vorschriften und Verbote reglementiert war, besonders bei der Ausübung von Berufen. Paul Esterházy wies den Juden Grund und Boden auf der Rückseite des Ober- und Unterdorfes zu und zu Michaeli 1678 bewohnten bereits „29 Paar Juden“ Frauenkirchen. In den darauf folgenden Jahren stieg ihre Zahl von rund 100 Personen um 1700 kontinuierlich an und erreichte 1876 mit 864 Bewohnern ihren Höhepunkt.

Die Frauenkirchner Juden lebten nach allen Regeln der Religion und Gelehrsamkeit in einer gut organisierten orthodoxen Gemeinde. Im jüdischen Viertel befanden sich alle Einrichtungen, die für ein jüdisches Gemeinde Leben notwendig waren. Als Gebetsraum diente zunächst nur ein Zimmer, um 1749 wurde dann eine eigene Synagoge gebaut. Nach einer Feuerkatastrophe wurde 1843 ein neues, größeres, zweistöckiges, im Biedermeierstil errichtetes Tempelgebäude fertiggestellt. Das geistige Oberhaupt und die oberste Autorität der Kultusgemeinde war der Rabbiner. Das Rabbinat war für die Bereiche Religion, Erziehung und religiöse Rechtsprechung und darüber hinaus auch für die Leitung der Gemeinde zuständig, die teilweise dem Gemeindevorstand übertragen wurde. Simon Löwy war von 1892 bis 1938 der letzte Rabbiner in Frauenkirchen. Zudem beschäftigte die Kultusgemeinde, zu der auch die jüdischen Bewohner der umliegenden Region

gehörten, einen Kantor und einen Tempeldiener.

Ein Zentrum des religiösen, geistigen und gesellschaftlichen Lebens innerhalb der jüdischen Gemeinde war die Schule, sie war auch Bewahrerin von Tradition und Religion. Als letzter Schulleiter der israelitischen Volksschule fungierte bis 1938 Moses Krausz. Um dem orthodoxen Ritus gerecht zu werden, unterhielt die Kultusgemeinde einen Schächter, eine koschere Fleischerei, eine Bäckerei und eine Weinschenke. In der jüdischen Gemeinde entwickelte sich ein reges, zumeist religiöses Vereinsleben. So gab es den Beerdigungsverein „Chewra Kaddischa“, den Wohltätigkeitsverein „Kinjam Olam“, einen Jugendverein, einen Frauenverein und einen Krankenunterstützungsverein. Die jüdische Bevölkerung Frauenkirchens war mehrheitlich fromm und lebte nach traditioneller orthodoxer Art und Weise. In der gebildeten Bevölkerung gab es auch assimilierte Juden, die sich jedoch dem orthodoxen Leben nicht entgegenstellten. (© Herbert Brettl)

Kontakt

Amtshausgasse 5

7132 Frauenkirchen